パラ水泳は、身体・視覚・知的障がいのある選手が、それぞれの特性に応じたクラスで競い合う、技術と工夫にあふれた競技です。力強い泳ぎや緻密なスタート・ターン、選手と支援者の連携には、一般のスポーツファンにとっても多くの発見と感動があります。また、国際大会や地域での育成活動、ボランティアとしての関わり方など、応援のかたちも多様に広がっています。この記事では、観戦の楽しみ方から支援の方法まで、パラ水泳の魅力と関わり方を紹介します。

パラ水泳とは──誰もが挑戦できる競技の魅力

パラ水泳は、身体、視覚、知的障がいのある選手が参加する競技で、パラリンピックの正式種目です。健常者の水泳と同様に、自由形、平泳ぎ、背泳ぎ、バタフライ、個人メドレーなどの種目があり、障がいの種類や程度に応じてクラス分けされた中で競技が行われます。

これにより、さまざまな障がい特性を持つ選手が、できる限り公平に実力を発揮できるよう配慮されています。競技には、単に泳ぐ技術だけでなく、戦術やスタート・ターン・ゴールの工夫などが必要とされます。

たとえば、義手や義足を使わずに泳ぐ選手や、視覚情報が使えない中で泳ぐ選手が、それぞれの特性に応じて自分の強みを活かしたフォームで競技に臨む姿は、非常に見ごたえがあります。

スポーツファンにとっては、技術的な奥深さと、人間の持つ適応力の強さを実感できる魅力的な競技のひとつです。

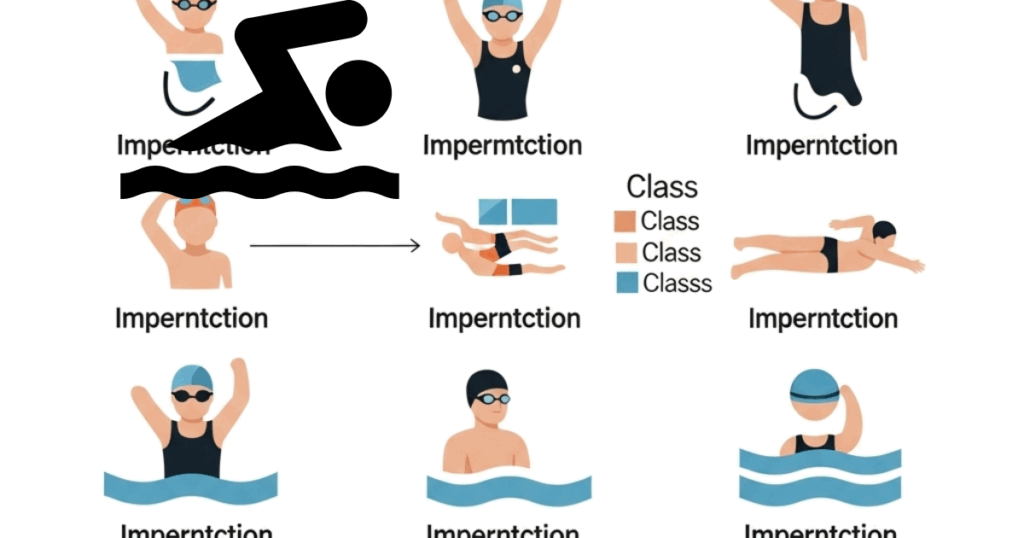

クラス分けを知れば観戦がもっと面白くなる

パラ水泳におけるクラス分けは、障がいの種類とその影響の程度に基づいて行われます。クラスは、種目ごとに「S(自由形・背泳ぎ・バタフライ)」「SB(平泳ぎ)」「SM(個人メドレー)」と表記され、数字は小さいほど競技における障がいの影響が大きいことを示しています。

たとえば、S1は最も重度の身体障がい、S10は比較的軽度の身体障がいを指します。

また、視覚障がいのある選手にはS11〜S13、知的障がいのある選手にはS14のクラスが設定されています。このような分類により、同じレベルの選手同士が競い合うことで、公平性が保たれています。

クラス分けを理解することで、選手がなぜそのフォームで泳ぐのか、スタートにどのような工夫をしているのかといった点に気づきやすくなり、観戦の楽しみが一層深まります。

日本代表の活躍──東京2020で高まった関心

東京2020パラリンピックでは、日本代表のパラ水泳選手が活躍し、国内での注目度が高まりました。

複数のメダルを獲得したことで、パラ水泳に対する報道も増え、SNSや動画配信サービスなどで選手のインタビューやトレーニング風景が紹介される機会が広がりました。この流れは、競技の認知度向上や若い世代への普及にもつながっています。

一部の選手は、メディア出演や講演活動を通じて、障がい者スポーツの価値や可能性を発信しています。

こうした動きは、スポーツファンにとっても選手を応援する気持ちを形にしやすい機会となっており、実際に支援活動や地域でのパラスポーツイベントへの参加につながったという声もあります。

視覚障がいの選手を支える「タッピング」の役割

視覚障がいのあるパラ水泳選手にとって、壁への接近を知らせる「タッピング」は不可欠なサポートです。

競技中、選手が壁に接近する際、タッパーと呼ばれる補助者が、先端に柔らかい素材をつけた棒で選手の頭や背中を軽くタップすることで、ターンやフィニッシュのタイミングを知らせます。この動作は「タッピング」と呼ばれ、正確さと安全性が求められます。

さらに、タッピングには高度な集中力と経験が必要で、競技者とタッパーの信頼関係が非常に重要です。ルール上、タッパーの行為が競技に過剰な影響を与えてはならないため、動作には慎重さと技術が求められます。

観戦時にはこのサポートの存在に注目することで、視覚障がい選手の努力や連携の素晴らしさをより深く感じることができます。

会場での観戦ポイント──泳法・スタート・ターンに注目

パラ水泳の試合観戦では、クラスごとの特徴に応じた泳法や、スタート・ターン・フィニッシュにおける選手の工夫が注目ポイントです。

たとえば、両腕が使えない選手が脚力だけで泳ぐケースや、スタート台が使用できない選手が水中からスタートする様子は、障がいの特性に応じた適応の一例として見応えがあります。

また、ターン動作ひとつを取っても、身体の可動域や力の入れ方に制限がある中で、いかに効率よく反転しタイムを縮めるかが勝負を分けます。

観客としてその工夫に気づくことで、単なるタイムの勝負を超えた選手の挑戦や技術の奥深さを感じることができます。公式大会では選手紹介もあり、背景を知ることで観戦の意義が一層深まります。

パラ水泳の国際大会──IPC公認の主要イベントとは

パラ水泳の国際大会は、世界トップレベルの選手が集い、その技術や努力を披露する場として知られています。特に世界選手権はパラリンピックと並ぶ重要な大会で、各国の代表選手がハイレベルな競技を繰り広げます。

ルールは世界水泳連盟(World Aquatics/旧・FINA)の規則に準じており、これに障がい特性に応じた調整が加えられています。たとえば、スタート台の使用制限、視覚障がい選手のためのタッピング制度、義手や義足の着脱ルールなども明確に定められています。

これらの配慮により、多様な選手が安全かつ公平に競技できる環境が整えられています。大会はYouTubeなどで中継されることもあり、スポーツファンにとって貴重な観戦機会となっています。

地域から始まる育成──日本パラ水泳連盟の取り組み

日本においてパラ水泳の普及と育成を担っているのが、日本パラ水泳連盟です。この団体は、選手の発掘から強化、指導者の養成までを一貫して行っており、全国各地で大会や記録会、講習会を開催しています。

特別支援学校や地域のスイミングクラブと連携することで、障がいのある子どもたちが水泳に触れる機会を増やし、将来的な競技者の育成につなげています。

自治体や教育機関と協力して体験会や教室を開く事例も見られ、パラ水泳が身近な存在となりつつあります。

また、選手のクラス分けに必要な医療的評価を行う体制も整備されており、選手が正式に競技へ参加するためのサポートも行われています。こうした取り組みは、パラスポーツへの関心と参加のきっかけを提供しています。

パラ水泳と共に歩む支援者・ボランティアの力

パラ水泳の現場では、競技そのものだけでなく、多くの支援者やボランティアの活動が重要な役割を果たしています。

大会運営には審判員のほか、選手の誘導や機材搬送を担当するスタッフ、視覚障がい選手のためのタッパーなど、専門的な知識や配慮を伴う役割が多数存在します。これらの支援があってこそ、選手は安全に競技に集中することができます。

とくに視覚障がいのある選手に対しては、壁接近を知らせるタッパーの正確なタイミングが勝敗を左右する場面もあります。また、スタート時に補助が必要な選手のサポートなど、身体状況に応じた対応も求められます。

都市部ではボランティア研修や講習会が行われており、スポーツファンや学生が競技支援に関わるきっかけにもなっています。観戦を通じて興味を持った方が支援者として関わる例も少なくありません。

見て終わらせない──パラ水泳から始まる地域連携

パラ水泳は、観戦するだけでなく、その感動を地域社会の中で共有し、行動に移すきっかけにもなっています。近年では、自治体やスポーツ団体が中心となって、障がい者向けの水泳教室や体験会を開催する動きが見られます。

こうした場では競技者だけでなく、一般の障がい当事者やその家族も参加でき、スポーツの楽しさや達成感を実感しています。また、地域の医療機関やリハビリ施設、教育機関と連携して競技だけでなく健康維持や社会参加の一環として水泳を位置づける取り組みもあります。

こうした活動は、インクルーシブなまちづくりにも貢献しており、スポーツファンが地元でできる支援として注目されています。観戦をきっかけに地域の活動に参加することで、障がい者スポーツを支える輪が少しずつ広がっています。

応援したい人のための一歩──情報の集め方と関わり方

パラ水泳をもっと知りたい、応援したいと感じたとき、まずは正確な情報を得ることが第一歩です。日本パラ水泳連盟の公式サイトでは、競技ルールや大会情報、選手選考の仕組みなどが公開されており、最新の動向を確認することができます。

また、国際パラリンピック委員会(IPC)の公式サイトでは、世界大会の予定や成績、動画アーカイブも閲覧できます。

SNSやYouTubeチャンネルでは、選手の日常やトレーニングの様子、コメントなども発信されており、競技の裏側や努力の積み重ねに触れることができます。情報を得て関心を深めることが、応援や支援の第一歩につながります。

まとめ

パラ水泳は、競技としての魅力だけでなく、社会とのつながりを生み出す力を持ったスポーツです。選手の努力や工夫、支援者との連携など、観戦するだけでも多くの感動や学びがあります。

今後も身近な場所での大会やイベントに注目しながら、自分なりの関わり方を見つけていくことが、パラ水泳の未来を支えることにもつながっていきます。

あとがき

パラ水泳について取材や調査を進めるなかで、選手たちが日々積み重ねている努力と、それを支える周囲の存在の大きさに改めて心を打たれました。水の中という限られた空間で、自らの身体と向き合い、限界に挑み続ける姿には単なる競技を超えた強さと誇りが感じられます。

また、競技を支えるルールや仕組み、地域での育成や支援の体制に触れることでパラ水泳が持つ広がりと可能性を実感しました。この記事が、読者の皆さんにとって新たな気づきや関心のきっかけとなれば幸いです。最後まで読んでいただきありがとうございました。

コメント