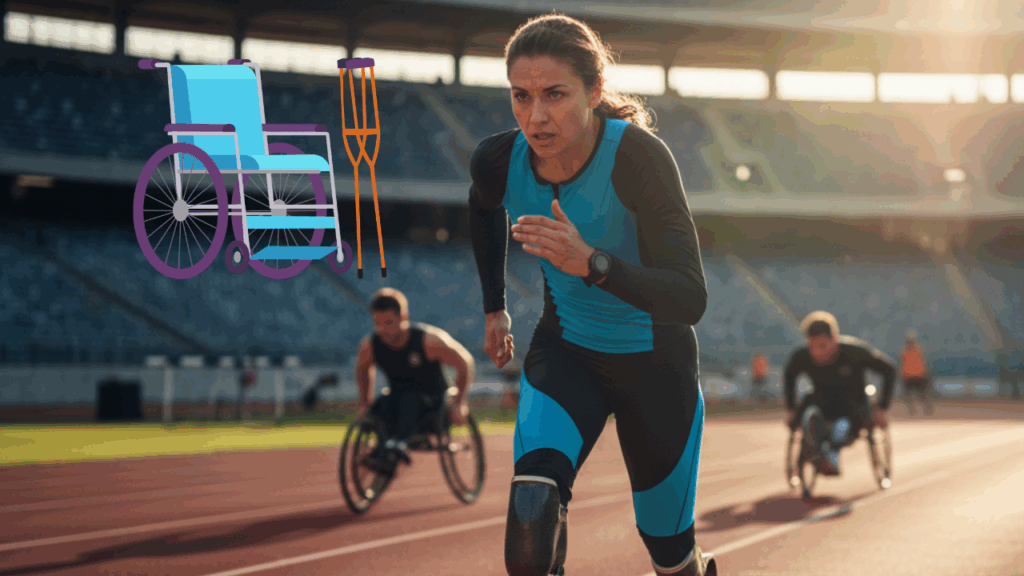

パラスポーツの現場で選手を指導するコーチには、技術指導だけでなく、障害への理解や心のサポートも求められます。本記事では、選手の可能性を最大限に引き出すための障害理解・心構え・指導法をわかりやすく解説します。

第1章:パラスポーツの指導に必要な障害理解

パラスポーツを指導する際には、まず選手が抱える障害について正しく理解することが土台となります。障害の特性を知り、身体面と心理面の両方に配慮する姿勢が、成長を後押しするカギです。

競技ごとに異なる障害特性を理解する

パラスポーツを指導するうえで、まず欠かせないのが障害の特性を理解することです。ひと口に「障害」といっても、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、知的障害など、競技ごとに状況は大きく異なります。

同じ競技に取り組む選手でも、障害の程度や身体の使い方には個人差があるため、コーチは一人ひとりの状態をしっかり把握する必要があります。

身体的だけでなく心理的側面への配慮

また、見えやすい身体的ハンディキャップだけでなく、心理的な負担にも目を向けることが大切です。障害を抱える選手は、周囲からの偏見や過去の失敗経験により、自信を失っている場合があります。

コーチが前向きな言葉をかけ、安心できる環境を整えることで、選手は本来の力を発揮しやすくなります。

「できない」ではなく「どうすればできるか」の発想

大切なのは「できない」と線を引くのではなく、「どうすればできるか」という発想です。例えば、動作を小分けにした練習法や補助器具の活用など、工夫次第でスキルは着実に伸びていきます。

専門職との情報共有の重要性

さらに、医師や理学療法士など専門職との情報共有も不可欠です。

医学的な知見を踏まえることで、無理のないトレーニング計画が立てられ、怪我の予防にもつながります。障害理解は「選手を守り、伸ばす」ための基盤となるのです。

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 障害特性の理解 | パラスポーツ指導の第一歩は、選手の障害特性を正しく理解すること。視覚・聴覚・肢体・知的など多様な障害に応じて、身体の使い方や練習内容を調整する必要がある。 |

| 個別対応の重要性 | 同じ競技でも選手ごとに障害の程度や動作の特性が異なる。個人差を踏まえ、選手一人ひとりの状態に合わせた指導を行うことが求められる。 |

| 心理的配慮 | 身体面だけでなく、心理的なケアも大切。過去の経験や周囲の偏見によって自信を失っている選手も多く、安心して挑戦できる環境づくりが指導の基盤となる。 |

| ポジティブな指導姿勢 | 「できない」ではなく「どうすればできるか」を考える発想が大切。動作を分解した練習法や補助具の活用など、創意工夫でスキル向上を支援する。 |

| 専門職との連携 | 医師・理学療法士・作業療法士などの専門職と情報を共有することで、医学的根拠に基づいたトレーニング計画を立て、怪我の予防にもつなげる。 |

| 信頼関係の構築 | 選手との対話を重ね、相互理解を深めることで、安心感とモチベーションを高める。信頼関係が、指導の質と成果を大きく左右する。 |

第2章:コーチが持つべき心構えと姿勢

パラスポーツのコーチには、技術指導だけでなく選手を信じる心構えが不可欠です。先入観を取り除き、競技成績と同時に人生の成長にも寄り添う姿勢が求められます。

先入観を取り除く姿勢

選手を育てるコーチにとって重要なのは、まず先入観を取り除く姿勢です。

「障害があるからここまでしかできないだろう」と決めつけてしまうと、選手の可能性を狭めてしまいます。逆に、選手が持つ強みを信じることで、本人が自ら挑戦し続ける意欲を高められます。

競技成績だけでなく自立や社会参加も視野に

パラスポーツの指導では、競技成績の向上だけでなく、自立や社会参加といった広い視点も欠かせません。

練習を通じて得られる成功体験は、生活面での自信にもつながります。そのため、コーチは競技力だけでなく「人としての成長」を見守る役割も担っているのです。

対等なパートナー関係を築く

また、コーチと選手は「教える側と教わる側」という一方的な関係ではなく、対等なパートナーであることが理想という考え方もできます。お互いに意見を交わしながら一緒に成長していく姿勢が、信頼を生み出すでしょう。

ミスや限界を成長の材料にする

さらに、ミスや限界に直面したときこそ大切なのが成長の材料として受け止める思考法です。

「失敗したからこそ改善のヒントが見つかる」というポジティブな視点をコーチが示すことで、選手は挫折を恐れず挑戦し続けることができます。

第3章:信頼関係を築くコミュニケーション術

コーチと選手が良い成果を出すには、互いの信頼が欠かせません。そのためには、言葉の選び方や家族・スタッフとの連携、小さな成功を共に喜ぶ姿勢が重要です。

一人の選手として尊重する

選手が本気で努力できるかどうかは、コーチとの信頼関係に大きく左右されます。

そのためには、障害の有無に関わらず、まず「一人の選手」として尊重することが大前提です。特別扱いしすぎても、逆に無関心でも、選手は距離を感じてしまいます。

言葉選びの工夫

とくに大切なのは言葉選びです。「すごいね」「偉いね」といった過度な称賛は、かえって壁を作ってしまうことがあります。自然体で「頑張ったね」「成長したね」と伝えるほうが、選手にとっては励みになります。

同時に、厳しい指摘をする場面でも、相手を否定するのではなく「ここを直せばもっと良くなる」と建設的な表現を意識しましょう。

家族や支援スタッフとの連携

また、選手本人だけでなく、家族や支援スタッフとの連携も効果的と言えます。選手が日常生活でどんな困難に直面しているのかを共有できれば、トレーニングの工夫にもつながることが期待できます。

小さな成功を一緒に喜ぶ

さらに、モチベーションを高めるためには、小さな成功を一緒に喜ぶことが欠かせません。

記録更新や試合の勝敗だけでなく、「昨日より動きがスムーズになった」といった小さな成長を認めてあげると、選手は前向きに練習を続けられます。

コーチが日々のコミュニケーションを通じて信頼を積み重ねることこそ、選手の可能性を輝かせる土台になるのです。

第4章:安全と成果を両立させるトレーニング設計

パラスポーツの指導では、成果を追い求める一方で安全面への配慮が欠かせません。無理のない設計と工夫によって、選手の成長とコンディションの維持を両立させることが可能になります。

無理のない目標設定とステップアップの工夫

まず大切なのは、選手の現状を踏まえた段階的な目標設定です。小さな成功体験を積み重ねることで、選手は自信を深め、より高い目標に挑戦できるようになります。

障害特性に応じた器具・環境のカスタマイズ

また、競技用器具や練習環境を障害特性に合わせてカスタマイズすることも重要です。例えば、義足ランナーにはトラックの路面状況や義足の調整が欠かせません。

環境を整えることは安心して競技に集中するうえで必須と言えます。

フィジカルケアと休養管理

怪我を防ぐにはフィジカルケアと休養管理が欠かせません。過度な負荷を避けつつ、ストレッチやリハビリ的要素を取り入れることで、長期的に安定した成果につながります。

成果をプロセスで評価する視点

さらに、成果を「記録」だけでなく達成プロセスでも評価する姿勢が求められます。努力の過程を認めることで、選手は挑戦そのものに価値を感じ、継続的な成長を実感できます。

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 段階的な目標設定 | 選手の現状を踏まえて、達成可能な目標を段階的に設定する。小さな成功体験を積み重ねることで、モチベーションと自信を高めることができる。 |

| 障害特性に応じた環境調整 | 競技器具や練習環境を障害特性に合わせて最適化する。義足ランナーの路面調整や車いす競技でのコート整備など、安全と集中力を両立させる工夫が重要。 |

| フィジカルケアと休養管理 | 過度なトレーニングは怪我の原因となる。ストレッチやリハビリを取り入れ、適切な休養を確保することで、長期的なパフォーマンス維持が可能になる。 |

| 安全第一の意識 | 指導者は常に「安全を最優先」に考え、異変があれば即時に対応する体制を整える。体調不良や怪我の兆候を見逃さない観察力も欠かせない。 |

| 成果をプロセスで評価 | 記録や順位だけでなく、努力や工夫の過程を評価する視点を持つ。選手の挑戦意欲を尊重し、成長そのものを成果として認める姿勢が重要。 |

第5章:選手の可能性を引き出す具体的な指導法

選手が持つ力を最大限に発揮させるには、指導の工夫が欠かせません。ここでは、日々の練習で実践できる具体的な指導法について紹介します。

効果的なフィードバックの伝え方

指導で重要なのはフィードバックの質です。良い点を具体的に伝えつつ、改善点を建設的に示すことで、選手は次の挑戦に前向きになれます。

動作を分解して段階的に習得させる

また、複雑な動きを分解して段階的に指導する方法も効果的です。小さな成功を積み重ねることで、全体の動作がスムーズに身につきます。

得意を伸ばす戦略的アプローチ

苦手な部分を補うより、まずは得意分野を伸ばすことに注力するのも戦略の一つです。強みを活かすことで自信が深まり、結果的に苦手な部分への挑戦意欲も高まります。

チーム競技での役割づくり

チーム競技では、選手が輝ける役割を与えることが大切です。得意分野を任せることでチーム全体の力が引き上げられ、選手自身の存在意義も感じられます。

第6章:コーチ自身の学びと成長

選手を育てるには、コーチ自身も常に学び続ける必要があります。最新情報の吸収や指導方法の見直しが、選手の成長をさらに後押しします。

専門職との情報交換の重要性

医療や福祉の専門職との情報交換は、トレーニングの質を高める大きな助けになります。選手の身体状況を正確に理解し、安全な指導につなげられます。

最新ルールや技術を学び続ける

パラスポーツの世界は日々進化しています。最新ルールや技術を学び続けることで、選手にとって最適な指導が可能になります。

セルフチェックの仕組みづくり

また、指導の中で自分自身を振り返るセルフチェックも欠かせません。練習後に振り返る習慣を持つことで、指導の精度が上がります。

選手と共に成長する意識

何よりも大切なのは、選手と共に成長する意識です。指導者自身が学びを止めなければ、選手も自然と挑戦を続けることができます。

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 専門職との連携 | 医療・福祉・リハビリなどの専門職と積極的に情報交換を行うことで、選手の身体状況をより深く理解し、安全で効果的なトレーニングを計画できる。 |

| 最新情報の習得 | パラスポーツのルールや技術は日々進化している。最新のトレーニング理論や機材、国際基準を学び続けることで、時代に合った指導が実現する。 |

| セルフチェックの実践 | 練習後に自分の指導内容を振り返る習慣を持つことが重要。選手の反応や成果をもとに指導法を改善し、より的確なアプローチを目指す。 |

| 学びの共有 | 得た知識や経験をチームや他のコーチと共有することで、全体の指導力を底上げできる。学びを組織全体の財産として活かす姿勢が大切。 |

| 選手と共に成長する姿勢 | コーチ自身が学びを止めない姿勢は、選手の挑戦意欲を引き出す。ともに成長し続ける関係性が、信頼と成果を生む原動力となる。 |

まとめ

パラスポーツの指導には、障害理解、心構え、信頼関係、そして安全と成果の両立が欠かせません。さらに、具体的な指導法を実践しながら、コーチ自身も学び続ける姿勢を持つことが重要です。

選手の可能性を最大限に引き出す環境を整えることで、競技成績の向上だけでなく、自立や社会参加といった人生の成長にもつながります。選手とコーチが共に歩み続けることで、本当の意味で「輝く未来」が実現していくのです。

あとがき

ハンディキャップを抱えた方にスポーツの指導を行うパラスポーツコーチは、一般スポーツのコーチ以上に求められる要素が多いと言えるでしょう。

それをこなしていくには、コーチとしてのあり方についてセルフチェックし続ける姿勢が第一であるように、私には思えます。

コメント