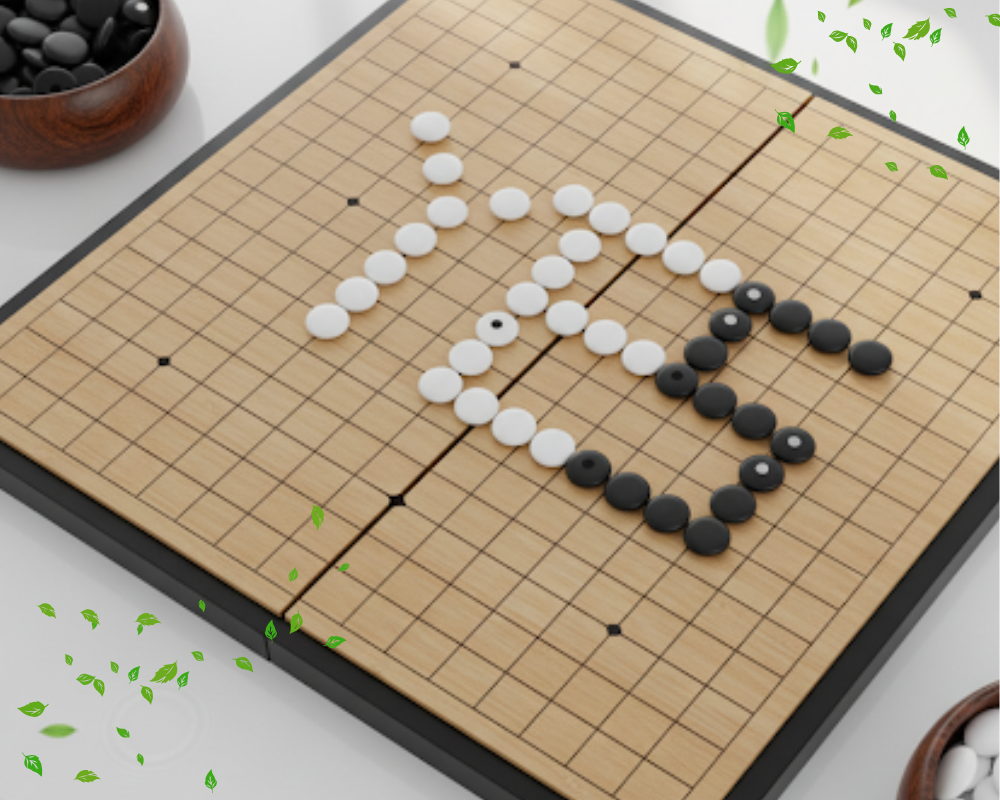

美しい盤面と、石を打つ音。視覚に頼る要素が多い囲碁ですが、すべての人に開かれたものではないかもしれません。しかし、近年では、視覚障がいを持つ方が指先で盤面を読み取るための特殊な碁盤と碁石が開発されています。そのユニークな支援盤こそが「アイゴ」です。本記事では、このアイゴ碁盤とそこに施された工夫、そして囲碁がもたらす新しい可能性についてご紹介します。

囲碁とは?ゲームの基本と歴史

囲碁は、日本だけでなく世界中で楽しまれている、数千年もの長い歴史を持つボードゲームです。白と黒の碁石を交互に、碁盤のマス目ではなく、線と線が交わる「交点」に置いていきます。

このゲームの目的は、より多くの盤面を自分の「陣地」として囲むことですが、相手の石を完全に囲むと、その石を取ることができるという重要なルールもあります。

単純なルールに聞こえるかもしれませんが、その奥深さは計り知れません。一手一手が、対局全体の流れを大きく左右するため、高い戦略性と洞察力が求められると考えられています。

囲碁は、単なる運任せのゲームではなく、論理的な思考力や先を読む力、全体を俯瞰する力を養う事ができるかもしれません。

また、囲碁には「死活(しかつ)」や「劫(コウ)」といった独特の専門用語があり、それらを理解することも囲碁の面白さの一つです。対局は1対1で行うのが基本ですが、複数人で行う連碁など、多様な楽しみ方があるようです。

このような奥深い魅力を持つ囲碁ですが、盤面全体を見渡し、石の色や位置を正確に把握する必要があることから、これまで視覚に頼ることができない方々が楽しむには、多くの課題があったのかもしれません。

しかし、その状況は新しい技術と発想によって変わりつつあります。誰もが囲碁を楽しめる環境を整えるための取り組みが、今、広がりを見せています。

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 歴史と概要 | 囲碁は数千年の歴史を持ち、日本だけでなく世界中で楽しまれているボードゲーム。 |

| 基本ルール | 白と黒の碁石を交互に交点に置き、より多くの陣地を囲むことを目的とする。相手の石を完全に囲むと取ることができる。 |

| 戦略性 | 一手が対局全体の流れを大きく左右するため、高い戦略性と洞察力が求められる。 |

| 思考力の育成 | 論理的思考力や先を読む力、全体を俯瞰する力を養うことができる。 |

| 専門用語 | 「死活」や「劫」など独特の専門用語があり、それを理解することも囲碁の面白さの一つ。 |

| 多様な楽しみ方 | 基本は1対1だが、複数人で行う「連碁」などのバリエーションも存在する。 |

| 課題 | 盤面全体を把握する必要があるため、視覚に頼れない人にとっては楽しむ上で課題があった。 |

| 新しい取り組み | 近年の技術や発想により、誰もが囲碁を楽しめる環境を整えるための取り組みが広がっている。 |

視覚障がいでも楽しめる「アイゴ」

囲碁は、碁盤上の広大な空間に広がる石の配置を、瞬時に読み取りながら戦略を組み立てていくゲームです。

そのため、多くの情報を視覚に頼る側面があると言えるでしょう。視覚障がいを持つ方が囲碁を楽しむには、いくつかの大きな課題をクリアする必要があると考えられます。

まず、盤面全体の状況を一度に把握することが難しい点です。どこに相手の石があり、どこが空白になっているのか、全体像を頭の中で常に組み立てるには、高い集中力と記憶力が求められます。

また、対局中に石の位置を正確に把握することも、大きな課題の一つです。碁盤には多くの交点があり、少しでもずれると対局の進行に影響を与えてしまいます。

さらに、黒石と白石の区別も、視覚に頼れない場合は難しいかもしれません。触覚で色を判別する方法もありますが、対局中に盤面を触って確認するたびに、石がずれてしまう可能性も否定できません。

このような課題を克服するには、従来の碁盤や碁石だけでは限界があったのかもしれません。

しかし、こうした課題を解決する手段として、近年では年齢や体の状況に関わらず、誰もが使いやすいように工夫する考え方を取り入れた新しい碁盤や碁石が開発されています。

特に、視覚障がいを持つ方々が触覚で対局を楽しめるよう工夫された「アイゴ」という碁盤の登場は、囲碁の世界を大きく広げるきっかけとなりました。新しい技術やアイデアの登場によって、従来の囲碁の常識が変わりつつあるのかもしれません。

「アイゴ」碁盤に込められた視覚に頼らない工夫

視覚に頼らない囲碁の新しい形を実現した「アイゴ」碁盤は、まさに視覚に頼れない方々のために工夫されたデザインの象徴です。

この碁盤の最大の特徴は、碁盤の線が立体的に盛り上がっている点です。この盛り上がった碁線を手で触って確認することで、盤面の状況を頭の中に描くことができます。

線と線の交点も指先で明確に感じ取れるため、どこに石を置くべきか、どこに石があるのかを正確に把握できると考えられます。この工夫は、盤面全体を「見る」のではなく「触る」ことで認識できるようにするという、画期的なアプローチだと言えるでしょう。

また、碁盤上の星と呼ばれる印にも工夫が凝らされています。これらの星は、碁盤の重要な目印であり、対局者が位置を把握する上で非常に役立ちます。

アイゴ碁盤では、この星も指で確認できるような工夫が施されており、触覚だけで碁盤のどこにいるのかを瞬時に判断できます。これにより、対局の進行がスムーズになるだけでなく、プレイヤーはより戦略的な思考に集中できるのかもしれません。

この碁盤はプラスチック素材の「アイゴ」と、MDF素材の「アイゴツー」という2種類の素材からできており、それぞれの素材の感触の違いも楽しめるのかもしれません。

MDFは、木材を原料とした中質繊維板であり、プラスチックとは異なる温かみのある手触りが特徴とされています。

このような素材のバリエーションも、利用者の好みや状況に合わせて選べるように配慮された、細やかな心遣いの表れかもしれません。

アイゴ碁盤は、単なる道具ではなく、囲碁を誰もが楽しめるようにするという強い想いが込められた、特別な存在だと言えるでしょう。

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 立体的な碁線 | 碁盤の線が盛り上がっており、指で触ることで盤面の状況を把握できる。 |

| 交点の工夫 | 線と線の交点が触覚で明確に感じられるため、石の位置を正確に把握できる。 |

| 星の位置 | 碁盤上の「星」も触覚で確認可能。対局中の位置把握を助け、戦略に集中できる。 |

| 素材の種類 | プラスチック素材の「アイゴ」と、MDF素材の「アイゴツー」があり、選択可能。 |

| MDFの特徴 | 木材を原料とした中質繊維板で、プラスチックとは異なる温かみのある手触りが楽しめる。 |

| 意義 | 視覚に頼らず囲碁を楽しめる環境を提供するための工夫が詰まった特別な碁盤。 |

触覚でわかる碁石の工夫と対局の流れ

アイゴ碁盤が持つユニバーサルなデザインは、碁石にも活かされています。視覚に頼らない対局を可能にするために、碁石にも特別な工夫が施されています。

まず、碁石の裏面には、8方向の溝が刻まれています。この溝が、碁盤の盛り上がった線にしっかりと嵌め込むことができるように作られています。これにより、対局中に手で盤面を触っても、石がずれてしまう心配が大幅に軽減されると考えられます。

石を置く場所が正確になり、対局の安定性が増すことは、プレイヤーにとって大きな安心材料となるでしょう。さらに、碁石の表面にも工夫が施されています。黒石の表面には1つの凸があり、白石にはありません。

これにより指で石に触れるだけで、黒と白の判別が可能です。凸の有無を確かめるだけで、自分の石なのか相手の石なのかを瞬時に判断できるため、対局の流れを途切らせることなく、スムーズに進めることができるでしょう。

この工夫は、視覚に頼らずとも、色の違いを明確に認識できるようにするという、非常にシンプルかつ効果的なアイデアだと言えるかもしれません。

アイゴ碁盤とこの碁石を組み合わせることで、視覚障がいを持つ方でも、健常者と同じように囲碁を楽しむことが可能になると考えられます。碁盤の線と星を触覚で確認し、石の凸の有無で色を判断し、溝を嵌め込んで石を置く。

こうした一連の動作によって、盤面の情報を五感で捉え、戦略を練ることが可能になります。この新しい対局方法は、多くの人々に囲碁の魅力を再発見させるきっかけになるかもしれません。

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 裏面の溝 | 碁石の裏に8方向の溝が刻まれ、盛り上がった碁線にしっかり嵌め込める設計。 |

| 安定性 | 石がずれにくく、触覚で盤面を確認しても配置が崩れにくい。 |

| 黒石の凸 | 黒石には1つの凸があり、触れるだけで黒石と白石を判別可能。 |

| 色の判別 | 白石には凸がなく、黒石との違いを触覚で瞬時に確認できる。 |

| 対局の流れ | 触覚による判別により、対局の進行が途切れずスムーズに行える。 |

| 碁盤との組み合わせ | 盛り上がった碁線や星と組み合わせることで、誰でも公平に囲碁を楽しめる環境を実現。 |

アイゴが広げる囲碁コミュニティと交流の場

「アイゴ」の普及は、視覚障がいを持つ人々の対局環境を向上させるだけでなく、囲碁を通じたコミュニティや交流の場を広げる役割も担っていると考えられます。

アイゴ碁盤やオンライン対局、アクセシビリティ機能の進歩によって、囲碁は以前よりも身近な存在になっています。これにより、地理的な制約にとらわれることなく、全国のプレイヤーはもちろん、海外の人々とも気軽に対局できるようになったのです。

オンラインの囲碁コミュニティでは、対局だけでなく、棋譜の検討会や勉強会なども活発に行われています。アイゴ碁盤を使って対局した棋譜をオンラインで共有し、他のプレイヤーからアドバイスをもらうこともできるでしょう。

このような交流は、単に棋力を向上させるだけでなく、囲碁という共通の趣味を通じて、新しい仲間との出会いや友情を育む大切な機会にもなるかもしれません。

また、アイゴ碁盤の存在は、健常者の方にも、視覚障がいを持つ方の対局方法について理解を深めてもらうきっかけにもなると考えられます。

誰もが楽しめる囲碁を目指すことは、囲碁文化全体の発展にもつながります。アイゴ碁盤がきっかけとなり、より多くの人々が囲碁に興味を持ち、多様な人々が集う新しいコミュニティが生まれるかもしれません。

オンラインとオフラインの両方で、囲碁を通じた交流が活発になれば、囲碁の世界はより豊かで誰もが参加しやすいものになるでしょう。

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 普及の意義 | アイゴ碁盤は視覚障がい者の対局環境を改善し、囲碁を通じたコミュニティや交流の場を広げる役割を担う。 |

| アクセシビリティ | アイゴ碁盤やオンライン対局、アクセシビリティ機能の進歩により、国内外のプレイヤーと気軽に対局できる環境が整った。 |

| オンライン交流 | 棋譜の検討会や勉強会が活発に行われ、棋譜共有やアドバイス交換を通じて棋力向上や学び合いが可能となる。 |

| コミュニティ形成 | 囲碁を通じて新しい仲間や友情が生まれ、交流の機会が増えることで人と人とのつながりが深まる。 |

| 理解促進 | 健常者にとっても、視覚障がい者の対局方法を理解するきっかけとなり、多様性への理解促進につながる。 |

| 囲碁文化の発展 | 誰もが楽しめる囲碁を目指すことで、囲碁文化全体が発展し、多様な人々が集う新しいコミュニティが生まれる可能性がある。 |

まとめ

視覚に頼ることが難しい囲碁ですが、視覚障がい者向けの特殊な碁盤「アイゴ」の登場により、その状況は大きく変わりつつあります。

立体的な碁線や、凸で色を判別できる碁石の工夫により、触覚で対局を楽しむことが可能になりました。

アイゴは囲碁という文化を誰もが楽しめるようにし、新しいコミュニティや交流の場を広げる存在となるでしょう。

あとがき

私自身も多くの発見がありました。アイゴの存在を初めて知った時には、その発想に驚かされました。

視覚に頼れない方々が囲碁を楽しむために、碁盤の線を立体的にしたり、碁石に印をつけたりと、これほどまで細やかな工夫がされていることを知り、深く感銘を受けました。

この記事が、誰かにとって、囲碁の世界を広げるきっかけになることを願っています。

コメント