「サウンドテーブルテニス」は、視覚障がいのある人も楽しめる音を頼りにした卓球です。ラケットに当たる音やボールの音に集中しながら、感覚をフル活用して競技を楽しめます。この記事ではその魅力やルール、実際の体験談などをわかりやすくご紹介します。

サウンドテーブルテニスとは?

サウンドテーブルテニスとは、視覚に障がいがある人も安心して楽しめるように工夫された卓球型のスポーツです。日本では「音の卓球」とも呼ばれ、誰もが一緒に楽しめるインクルーシブな競技として注目されています。

最大の特徴は「音」によるプレーです。ボールの中には金属球が入っており、転がるたびに「カラカラ」と音を立てる仕組みになっています。選手たちは、その音を頼りにボールの位置や動きを把握し、瞬時に反応してラリーを続けます。

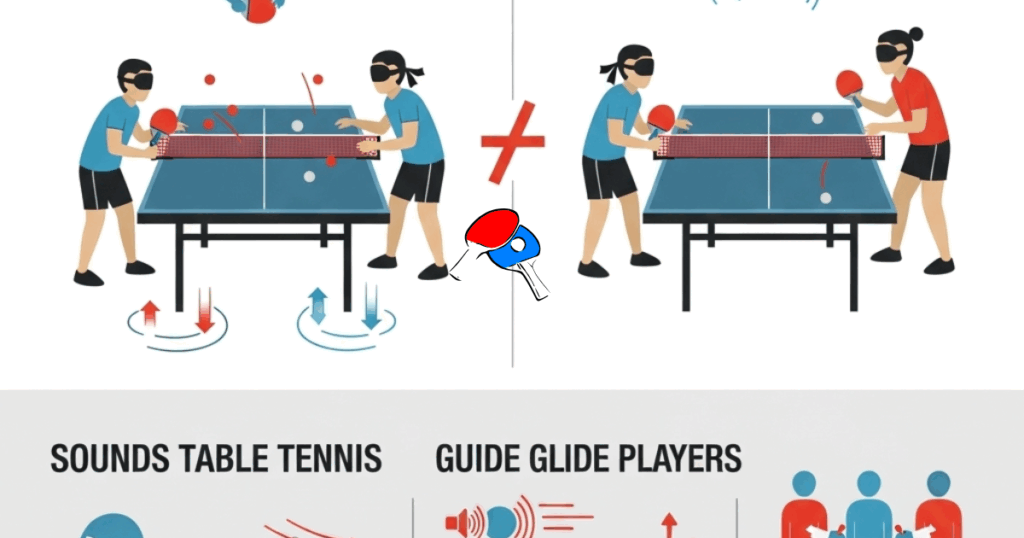

卓球台にも特別な工夫があります。通常の卓球ではネットが中央に張られていますが、サウンドテーブルテニスでは台から約4.2センチ上に設置されたネットの「下」をボールが通過するという独自のルールがあります。

ラケットも専用のもので、通常の卓球ラケットのようにラバーが貼られていないのが特徴です。これによりボールの音が聞き取りやすくなり、より正確な判断が可能になります。

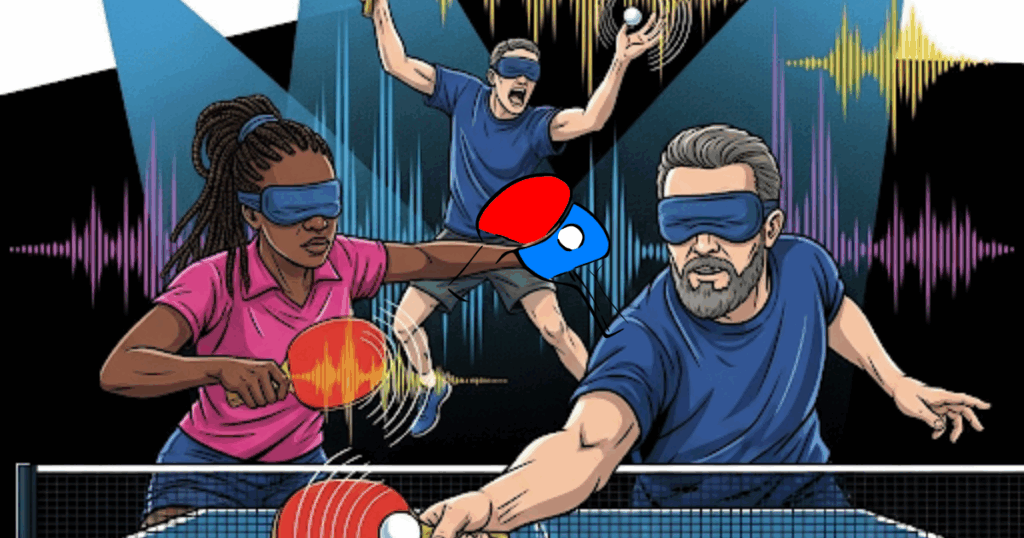

さらに競技中は、すべての選手がアイマスクを着用します。これは視力の有無に関係なく、すべてのプレイヤーが平等な条件で競技できるようにするためです。視覚に頼らず、音と感覚だけで勝負するスタイルは、まさに“聞く卓球”と言えるでしょう。

このスポーツは激しい運動や接触が少なく、年齢や体力を問わず誰でも参加できるのが魅力です。そのため、障がい者だけでなく高齢者やリハビリを目的とした人々にも広く取り入れられています。

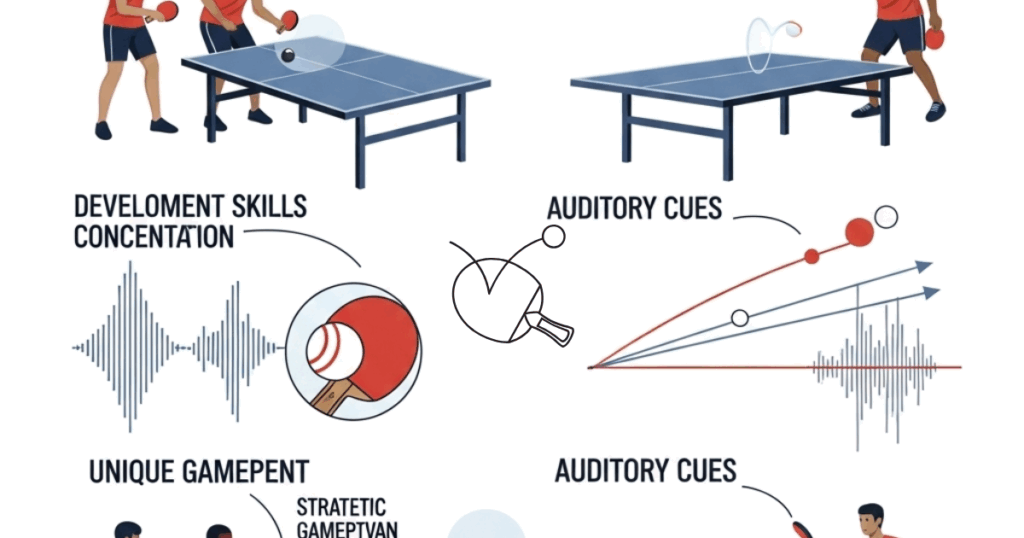

集中力や反射神経の向上にも効果があるとして、教育現場や福祉施設でも導入が進んでいます。サウンドテーブルテニスは、ただの競技にとどまらず、人と人をつなぐコミュニケーションの場としても大きな可能性を秘めたスポーツです。

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 競技の概要 | サウンドテーブルテニスは視覚障がい者も楽しめる卓球型スポーツで、日本では「音の卓球」とも呼ばれ、インクルーシブ競技として注目されている。 |

| 音によるプレー | ボール内部に金属球が入っており、転がると音が鳴る仕組み。選手は音を頼りにボールの位置や動きを把握してラリーを続ける。 |

| 卓球台の特徴 | 通常の卓球とは異なり、ネットは台から約4.2cm上に設置され、その下をボールが通過するルールが採用されている。 |

| ラケットの工夫 | 専用ラケットはラバーを貼らず、音が聞き取りやすい設計。より正確な判断が可能になる。 |

| アイマスク着用 | すべての選手がアイマスクを着用し、視力に関係なく平等な条件で競技できる。“聞く卓球”とも呼ばれる所以。 |

| 誰でも参加可能 | 激しい接触が少なく、年齢や体力に関係なく楽しめるため、障がい者だけでなく高齢者やリハビリ目的の人々にも広く普及している。 |

| 教育・福祉での活用 | 集中力や反射神経を鍛える効果があり、教育現場や福祉施設でも導入が進んでいる。人と人をつなぐコミュニケーションの場としても注目されている。 |

試合中のルールの違い

サウンドテーブルテニスでは、試合中のルールにも通常の卓球とは異なる点がいくつかあります。最大の特徴は、視覚を使わずに音だけを頼りにプレーすることです。

そのため、選手全員がアイマスクを着用して出場します。これにより視覚の有無に関係なく、すべての選手が同じ条件で競技に集中できます。

サーブは必ず音が鳴るように、台の上でボールを転がすか、ラケットに当てて打球音を出す必要があります。サーブが聞こえない場合は反則とされることもあります。

試合中は観客を含め、会場内が静かに保たれます。わずかな音のズレが勝敗を分けるため、静寂が競技の前提条件となります。また、ボールが相手選手のラケットをかわしてエンドフレームに当たるとレシーバー得点になります。これは通常の卓球とは異なる点です。

選手同士の位置関係や動きも音から読み取る必要があるため、身体の動かし方にも細かな配慮が求められます。このように、試合中のルールやマナーはすべて「音」に焦点を置いて設計されており、視覚に頼らない新しい競技のかたちがここにあります。

普通の卓球との違いは

サウンドテーブルテニス(STT)と通常の卓球は、一見するとラケットでボールを打ち合うという共通点がありますが、その本質には大きな違いがあります。STTは、視覚に頼らず音を頼りにプレーする点が最大の特徴です。

まず、使用される卓球台の構造が大きく異なります。STTの台には音の反響やボールの動きを補助するために「エンドフレーム」と「サイドフレーム」が取り付けられています。これにより、ボールが台の外へ転がるのを防ぎつつ、選手が音で位置を把握しやすくなっています。

エンドフレームは台の短辺全体に設置され、その両端から60cmにわたってサイドフレームが続きます。これらのフレームの高さは約1.5cmで、プレーの際に邪魔にならない絶妙な高さに設計されています。

フレームに当たることで、ボールの音の変化や方向が明確になり、視覚障がいのある選手でも的確な判断が可能になります。このように、STTの台は視覚に頼らないプレーヤーにとって最適化された特別な設計なのです。

また、使用するラケットにも違いがあります。通常の卓球ではラバーが貼られたラケットを使いますが、STTでは木製のラバーなしラケットが使用されます。これは、ラバーが音を吸収してしまうため、あえて取り除かれているのです。

ラケットから発せられる打球音をクリアにすることで、ボールの接触感覚や方向をより正確に感じ取れるようになっています。こうした配慮により、STTは音に集中しやすい環境が整えられているのです。

このように、台の構造や用具の違いは、視覚を使わずに競技するSTTならではの工夫であり、すべての選手が公平に、安全に、かつ楽しくプレーできることを目的としています。

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 最大の特徴 | STTは視覚に頼らず「音」を頼りにプレーするスポーツで、通常の卓球とは本質的に異なる。 |

| 卓球台の構造 | STTの台には「エンドフレーム」と「サイドフレーム」が設置され、ボールが外へ転がるのを防ぎつつ音で位置を把握しやすくしている。 |

| フレームの詳細 | エンドフレームは台の短辺全体に、サイドフレームは両端から60cmにわたり設置。高さ約1.5cmでプレーを妨げず音の反響を助ける。 |

| ラケットの違い | 通常の卓球ラケットはラバー付きだが、STTでは木製でラバーなしのラケットを使用。音を吸収しないため打球音がクリアに響く。 |

| 音による判断 | フレームやラケットから発せられる音でボールの位置や動きを把握し、視覚障がい者でも正確に対応できる。 |

| 公平性と目的 | 視覚に頼らず音と感覚で競技する工夫により、誰もが公平・安全・楽しくプレーできる環境を実現している。 |

サウンドテーブルテニスの魅力

サウンドテーブルテニスの最大の魅力は、誰もが平等に楽しめるという点にあります。視覚に障がいのある人も、見える人も、アイマスクをつければ同じ条件でプレーできます。この公平性が、多くの人にとって参加しやすい理由となっています。

また、年齢や性別、体力の違いに左右されにくいのも大きな特長です。激しい動きが少ないため、体力に自信がない人でも安心して始めることができます。小学生から高齢者まで、幅広い世代に親しまれています。

この競技は、聴覚を使ってプレーするため、集中力や耳の感覚を自然に鍛えることができます。ある施設では体力づくりや利用者の交流のためにサウンドテーブルテニスを取り入れています。

プレーを通じた交流の場としても、このスポーツは大きな意味を持ちます。障がいの有無に関係なく、同じルールのもとで競い合うことで、お互いを尊重し合える関係が生まれます。言葉がなくても伝わるものが、そこにはあります。

各地で開催される大会や体験イベントも、競技の魅力を広める大切な機会となっています。初めてでも参加しやすい雰囲気があり、「まずはやってみよう」と思える敷居の低さが、多くの人を惹きつけています。

シンプルなルールに隠された奥深い戦術、そして人と人をつなげる力。それがサウンドテーブルテニスの真の魅力です。楽しさと温かさに満ちたスポーツとして、今後さらに注目が集まることでしょう。

競技の普及と地域での取り組み

サウンドテーブルテニスは、少しずつではありますが全国各地で広まりつつあります。障がい者スポーツ大会だけでなく、学校などでも体験を行ったりと交流があります。

ある福祉施設では、祝日の少しの楽しみとして取り入れられています。参加者同士のコミュニケーションのきっかけにもなっています。年齢や障がいの程度を問わず、誰もが参加できる点が好評です。

競技人口はまだ多くはありませんが、その分、新しいコミュニティが生まれやすく、参加することで新たな仲間と出会える楽しさもあります。

身近な場所から始められるサウンドテーブルテニスは、今後ますます広がっていく可能性を秘めたスポーツといえるでしょう。

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 普及状況 | 全国各地で少しずつ広まりつつあり、障がい者スポーツ大会や学校での体験会を通じて交流が広がっている。 |

| 福祉施設での活用 | 祝日の楽しみとして取り入れられ、参加者同士のコミュニケーションのきっかけになっている。 |

| 参加のしやすさ | 年齢や障がいの程度を問わず誰もが参加できる点が好評で、インクルーシブなスポーツとして注目されている。 |

| 新しいつながり | 競技人口はまだ少ないが、その分コミュニティが生まれやすく、新たな仲間と出会える機会となっている。 |

| 今後の可能性 | 身近な場所から始められることもあり、今後ますます広がる可能性を秘めたスポーツとされている。 |

まとめ

サウンドテーブルテニスは、視覚に頼らず「音」によってプレーするユニークなスポーツです。目が見えない人も、見える人も、同じルールで対戦できる点が大きな特徴となっています。

これから始めてみたいと思った方も、まずは見学や体験から気軽に参加してみるのがおすすめです。音の世界で楽しむスポーツの面白さを、ぜひ一度体感してみてください。

サウンドテーブルテニスは、競技としてだけでなく、人と人とをつなげる可能性を持った、あたたかく奥深いスポーツです。

あとがき

私はこの記事を通して、初めて「サウンドテーブルテニス」という競技があることを知りました。視覚に頼らず、音だけでプレイするという発想がとても新鮮で、正直驚きました。

ボールの音や打球音、そしてラリー中の静けさの中で、音だけを頼りに判断するというのは、ものすごく集中力が必要だと思います。単に卓球の変形ではなく、まったく別の感覚を使うスポーツだという印象を受けました。

音がしっかりと聞き取れなければプレイできないとのことで、きっと慣れるまでは相当な努力と練習が必要なんだろうなと感じました。それでも、視覚の有無に関係なく誰もが対等に楽しめるスポーツとして、多くの人に広がっていくといいなと思いました。

コメント