視覚障害者のために生まれたスポーツショウダウンは、音を頼りに戦う卓上競技です。視覚を遮った状態で繰り広げられる熱い攻防は、多くの人の心を打っています。この記事では、その魅力と観戦・体験方法を紹介します。

ショウダウンとは?音で戦う視覚障害者スポーツの魅力

ショウダウンは、視覚障害がある人向けに1977年にカナダで発案された卓上スポーツです。音が鳴る専用ボールとパドルを使い、視覚に頼らずに瞬時の反応と集中力で戦います。

テーブルの中央にセンターボードが置かれ、両端にゴールポケットが設けられており、弾む音や壁音を頼りにプレーする様子はまるで音の卓球やエアホッケーのようでもあります。

練習や大会用の設備は教室ほどのスペースがあれば十分で、道具も比較的安価で揃えやすいため、全国の都市部から地方まで、多くの人が手軽に競技に触れられるという魅力もあります。

視覚を閉ざしてこそ見える“勝負”──プレイヤーたちの感覚の世界

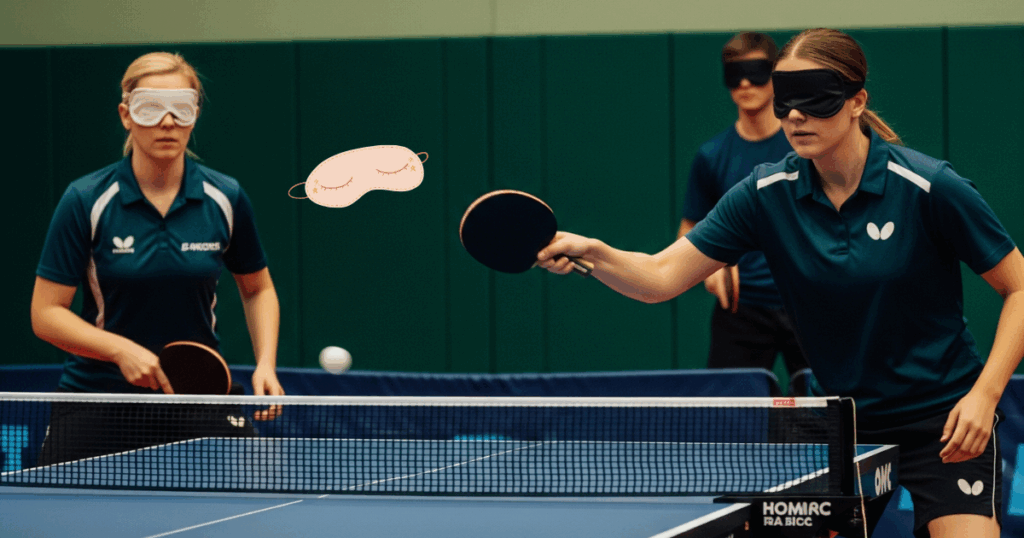

ショウダウンでは、全選手が不透明のアイマスクを着用し、視覚による情報を排除します。ボールの位置は中に入った複数の金属ビーズが発する音で察知し、壁やセンターボードに当たる音の微妙な差を聴き分けて次の動作を判断します。

プレー中は審判の笛が鳴るまでは観客も静かにしなければならず、その静寂の中で球音が響くたびに、選手の集中が切れる瞬間すら伝わります。

この状況では、視覚が遮られることでむしろ他の感覚が研ぎ澄まされ、音や触覚から瞬時に情報を読み取る能力が試され、見えない世界での意思決定が勝負の鍵になります。

パラリンピック正式種目を目指して──ショウダウンの国際的広がり

ショウダウンはIBSA(国際視覚障害者スポーツ連盟)主導で普及が進められ、今では30か国以上で競技人口が増えて世界大会が開催されています。

1980年オランダ・アーネムで行われたパラリンピックでデモンストレーション競技として初登場しました。その後ニューヨーク、ソウル、バルセロナ、アトランタでも続けて紹介されました。

2009年ストックホルムで初の正式IBSA世界選手権が行われ、直近では2019年イタリア・オルビアで開催されています。

ヨーロッパに加え、アジア・アフリカ・北中南米でも大会が開催され始め、IBSAはパラリンピック正式採用の実現に向けて、地域大会や国際大会のさらなる整備を進めています。

卓球ともホッケーとも違う?ショウダウンのルールをわかりやすく解説

ショウダウンは専用テーブル(約3.7m×1.2m)を用い、中央にテーブルからの高さ約10cmのスクリーンが設置されます。プレイヤーはパドル状のバット(約30cm×7.5cm)と、直径6cmの音の出るボール、手の保護用グローブ、アイマスクを装着します。

初めて触っても理解しやすく、聴覚的に競技を楽しめるという点が特にわかりやすい魅力です。

ショウダウン競技用具の特徴と選び方

ショウダウンで使用される用具は、視覚障害者が音と触覚でプレーできるよう特別に設計されています。主な用具は、音が出るボールと専用の卓上ボードです。

ボールは中にベアリングによって音を出す仕組みが組み込まれており、プレイヤーは音の位置を頼りにボールの動きを把握します。ボードは両側にスロープがついており、ボールがゴールに入りやすい構造です。

素材やサイズはIBSA(国際視覚障害者スポーツ連盟)の規定により標準化されており、競技の公平性を保つための基準が設けられています。

用具の選択やメンテナンスは競技の質に影響を与えるため、競技者や指導者はこれらの規定を理解し適切に管理することが求められます。特に初心者は、音の鳴り方やボールの転がり方などを実際に体験しながら用具を選ぶことが推奨されます。

見るだけじゃない!ショウダウンは“聴くスポーツ”として観戦できる

観客にとってショウダウンは「聴いて楽しむ」競技です。試合中は静寂を保ち、選手が放つパドル音やボールの金属ビーズの音を聞き分けながら、戦略や緊迫感を感じ取ります。

審判の笛が鳴るとその瞬間に応援が解禁され、歓声が一気に会場を包むことで、静と動のコントラストが生まれます。

この音を軸にした観戦スタイルでは、日常のスポーツ観戦と異なり、音への集中と気配の読み合いが主役となります。音の変化に気づいた瞬間、自分が選手と同じ世界にいるような臨場感を味わうことができ、初めてでも確かな感動を得やすい環境になっています。

実は体験できる!ショウダウンに触れられるイベント情報

ショウダウンは国外で都市部では、一部の団体やセンターで週1〜2回の定例セッションが開催されており、体験や練習の機会が得やすくなっています。一方、デモンストレーション形式のイベント(体験会)は年に数回程度の開催が多いです。

欧州のBlind Sport団体では、用具貸し出し付きの体験会や教室が定期開催されており、初心者でも参加しやすい環境が整いつつあります。ただし、日本の地方で同じように常時開催されているかは不明で、地域によって参加しやすさには差があります。

「応援したい」を行動に!支援・寄付・ボランティアの方法

ショウダウンへの関わり方は多様です。まず、試合観戦や体験会に参加して競技文化を盛り上げることが基本です。次に、道具や会場費などに対する寄付を通じて選手やチームを支える方法もあります。

例えば、地域スポーツ団体やIBSA登録団体に対してクラウドファンディングや寄付を行うことで、選手育成や大会運営に貢献できます。

加えて、運営スタッフとしてイベントの準備や審判補助、広報支援などボランティアとして活動すれば、選手や団体を裏側で支える重要な存在になれます。特にスポーツや福祉に関心がある方は、取材や宣伝、SNS広報などでも活躍でき、障がい者スポーツの魅力を広めるきっかけとなります。

学生や若手ライターも注目!ショウダウン取材のヒントとネタ

福祉やスポーツを学ぶ学生、ライター志望者にとって、ショウダウンは取材対象として優れたテーマです。現場では選手の集中力、戦略、チーム支援者の想いなど、ドラマ性が強く、記事や映像にも映える要素が豊富です。

取材を始めるには、まず地域連盟やIBSA加盟団体に問い合わせて体験会や大会に参加し、選手や運営者へのインタビューが可能な機会を探すのが近道です。

また、SNSやブログを通じた発信のコツとして、音の面白さや見えない中で生まれる駆け引きに焦点を当てると読者に伝わりやすくなります。都市部だけでなく地方の取り組みに注目することで、新たな切り口も生まれるでしょう。

卓球以上に熱い!? ショウダウンがもたらす“感動の瞬間”

ショウダウンには華やかな派手さはないものの、選手が音に集中し、勝負にかける覚悟や練習で磨かれた集中力の瞬間が確かにあります。

たとえば国際大会での緊迫したラリーや、スクリーンにかすりもしない一発のシュート、試合後に見せる選手同士の健闘を称え合う握手など、静かな中に込められた人間同士のつながりは心に響きます。

観客としてその音の深みに耳を澄ませることで、自分自身も選手と同じ体験を共有する感覚が得られ、他のスポーツとは違った濃密な感動が生まれます。こうした体験を知ると、「ただの卓球じゃない」と言いたくなるほど、ショウダウンの奥深さが伝わるはずです。

まとめ

ショウダウンは視覚障害のある人々に向けて発展してきた競技ですが、その魅力は障がいの有無を問わず、誰にとっても新鮮な体験をもたらしてくれます。

音だけを頼りに繰り広げられるスピーディーな攻防、選手たちの集中力や感覚の鋭さ、そして静寂の中に生まれる緊張感や感動は、他のスポーツではなかなか味わえないものです。聴覚障害者スポーツに関心を持つすべての人にとって、ショウダウンはその入口としてもふさわしい存在です。

あとがき

ここまでお読みいただきありがとうございました。ショウダウンという競技を通じて、視覚障害者スポーツの奥深さや可能性に少しでも触れていただけたなら嬉しく思います。

スポーツファン向けの記事を執筆する立場として、そして情報を発信する立場として、これからもこうした魅力的な競技を紹介し、応援の輪を広げていければと考えています。今後も障がい者スポーツの世界にご注目いただけたら幸いです。

コメント